カテゴリー別アーカイブ: 建築

大倉 下見

今月、日本建築家協会愛媛地域会の定例会が八幡浜で行なわれます。 どこかいい場所はないかな? と、いろいろ考え、郷土料理・会席料理の「大倉」にさせていただきました。 私自身、伺ったことがなかったので 事前に下見を・・・と思い、ランチに行き、中をいろいろ見せていただきました オーナーの成瀬さんと陶芸で親しくされている、啓さんが一緒に行ってくれたので助かりました! 啓さん、どうもありがとうございました!! 靴を脱いで上がり、中庭を見る 中庭を左に見ながら、コの字型の廊下を進む 少人数用の部屋 おそらく、当日の人数を考えると、こちらの一番奥の部屋になるそうです 昼間は光が差し込んでいたのですが、きっと夜はこの部屋が行灯になって、中庭に光を落とすのだろうなと思います 庭の随所に青石が使われています 八幡浜と青石・・・切っても切り離せません 「大倉」 〒796-8001 愛媛県八幡浜市大谷口1丁目6 – 2 0894-22-5110 かつては、「梅月」という料亭で、アントン・ヘーシンクを育てたことで有名な、故道上伯とも縁の深い場所です。 詳細は、http://www.haku-michigami.com/kondekoma2_1.htmをご覧下さい。

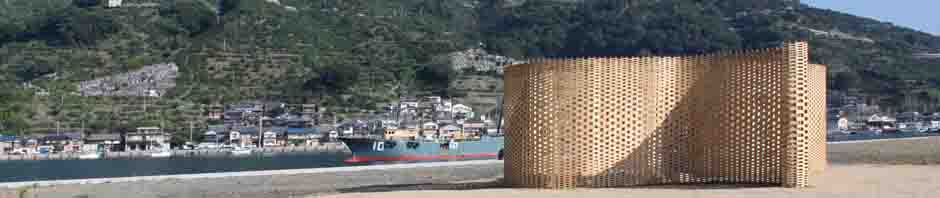

犬島 妹島さんの建築

アートディレクター:長谷川裕子 建築:妹島和世 アート:柳幸典 「犬島「家プロジェクト」:S邸」 どこかで見たかたち・・・ でも、八幡浜の「かまぼこカーテン」の方がコンセプト・デザインともに良いと思います(笑) 夕方の散歩にて 「犬島「家プロジェクト」:中の谷東屋」 中に入ると反響します 屋根の無数の穴の理由は?? 「犬島「家プロジェクト」:F邸」 「犬島「家プロジェクト」:I邸」 曲面部分の納まりが気になっている方が多数いらっしゃいました 犬島には小さいものによって作られたものが多い 犬島の風景に溶け込むように 小さいもので作られている・・・らしい

犬島

こちらも、記録として。 「精錬所」 近代化産業遺産 建築:三分一博志 アート:柳幸典 船上より チケットセンター 焼杉の外壁 サインデザイン:小磯裕司 シンプルで非常に分かりやすいサイン 銅の精錬所跡には、鍰レンガを使った建造物の名残があります 八幡浜の佐島で見たものと同じですが、よく残っています 落雷の被害を受けた煙突 今にも倒れてきそう 精錬所の電力を支えた、発電所跡 以前、三分一さんの講演会を聞きに行き、特に印象に残っている言葉 「通常の美術館は、人が来館すればするほど、環境負荷が高くなる でも、この精錬所は、人が来れば来るほど助かるんです」 建築を考える上で非常に重要な要素だなと思います イギリスの思想家「サティシュ・クマール」氏のDVDを拝見致しました 非常にお世話になっている大先輩からいただきました 貴重なDVDをお送りいただきまして、本当にどうもありがとうございます! 環境へ対する考え方を、もう少し身近なところから、 着実に自分から変えていく必要性を感じています おおざっぱに言うと、 ・手を使うこと ・足で歩くこと がすぐに始められることかなと思っています そこから広げて・・・

建築が生まれるとき

大変お世話になっている方から 先日事務所開設のお祝いにと 建築家 藤本壮介氏の書かれた 「建築が生まれるとき」 という本をいただきました どうもありがとうございました!! コルビュジェの5原則のように ご自身の5つのテーマに沿って書かれていて 大変興味深く読ませていただきました 藤本氏によると、 1. 場所としての建築 2. 不自由さの建築 3. 形のない建築 4. 部分の建築 5. あいだの建築 を、「未来の建築のための5つの問い」と呼び それぞれに関してご説明いただいています 未来の建築のため・・・ いつの時代でも新しく示唆のあるもの 普遍的ななにか・・・ この本から、自分がどういう建築やまちを育てていきたいか 立ち止まって考える機会を与えてくれました 私はいつの時代でもたくさんの人に受け継がれ、 守られていき 創造されるものに興味があり 自分自身も関わりたいと考えております 中学3年生の卒業旅行の感想文で書いた内容と同じことを考えているわけですが 単体としての建築はもとよりその環境、まわりとの関連性、 そして人々とのコミュニケーションについて考えていきたいです