記録として

「豊島美術館 (内藤 礼 / 西沢 立衛)」

自分だったらどうしていたか・・・

いろいろな思いをめぐらせて・・・

10/31(日)台風の影響で大雨

11/1(月)小雨のち晴れ

という天気でしたが

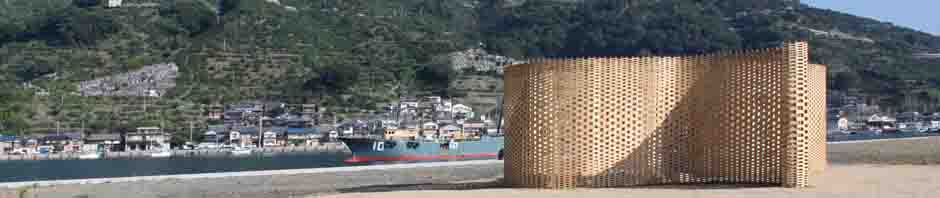

東京から「かまぼこカーテン」の設計・制作を担当した

日本大学大学院 佐藤光彦研究室のみなさんが

「かまぼこカーテン」メンテナンスのため

来浜して下さいました

具体的には、かまぼこ板の乾燥収縮に対するボルトの締めなおしや

防腐対策を行ないました

一日目は、大雨の中でもレインコートを着ての作業となり

みんな風邪をひかないか心配でしたが

翌日晴れてくれたので

雨の場合の木材の膨張具合と晴れたときの乾燥具合の差をみていただけたのではないでしょうか

みんなM1なので、

就職活動や学校の課題で忙しい中来て下さって

本当にありがたいことだなと思いました

建築には問題解決能力が常に問われますが

「かまぼこカーテン」の維持管理を通して

お互いに学びあえたらと思っております

伊勢神宮やGaudíのSagrada Familiaのように

受け継がれ、愛されるものをめざして

「かまぼこカーテン完成披露会」のときにスイカ割りをし

その種をまいていたところ

かまぼこカーテンの近くに「スイカ」が芽を出し黄色い花を咲かせました

すべての生き物が子孫を残していくように

日大生が撒いてくれた種を大事に育てていかなくてはですね!

大変お世話になっている方から

先日事務所開設のお祝いにと

建築家 藤本壮介氏の書かれた

「建築が生まれるとき」

という本をいただきました

どうもありがとうございました!!

コルビュジェの5原則のように

ご自身の5つのテーマに沿って書かれていて

大変興味深く読ませていただきました

藤本氏によると、

1. 場所としての建築

2. 不自由さの建築

3. 形のない建築

4. 部分の建築

5. あいだの建築

を、「未来の建築のための5つの問い」と呼び

それぞれに関してご説明いただいています

未来の建築のため・・・

いつの時代でも新しく示唆のあるもの

普遍的ななにか・・・

この本から、自分がどういう建築やまちを育てていきたいか

立ち止まって考える機会を与えてくれました

私はいつの時代でもたくさんの人に受け継がれ、

守られていき

創造されるものに興味があり

自分自身も関わりたいと考えております

中学3年生の卒業旅行の感想文で書いた内容と同じことを考えているわけですが

単体としての建築はもとよりその環境、まわりとの関連性、

そして人々とのコミュニケーションについて考えていきたいです